2018年の連載

2018.12.7

「◯月の記憶」/『PHPスペシャル』(PHP)1月号〜12月号

1月から12月まで、それぞれの月の思い出を綴ったエッセイです。挿画:斉藤知子

「季節のうたごよみ」/『こどものとも(年長向け)』付録冊子(福音館書店)1月号〜12月号

こどもを育てていて、あるいは自分がこどもだったときの思い出に、詩を添えて。挿画:カシワイ

「手しごと歳時記」/『天然生活』(地球丸)2018年3月号〜2019年2月号

縁に恵まれて出会えた各分野の作家のこと、その作品についてなど書いています。写真:桑島薫、高見知香、當麻妙、松井寛泰

今年は雑誌連載に恵まれて、ふしぎなめぐりあわせを感じつつ、励みをいただいて感謝しつつ、毎号毎号執筆してきました。どこかで見かけたら、どうぞお手にとってご覧ください。

秋のイベント予定

2018.10.13-11.3

2018.10.13(土)16:00- ジュンク堂書店 那覇店

『一日の言葉、一生の言葉』出版記念トークイベント 貘さんの話をしよう

2018.10.21(日)18:00- 七草(東京)

「詩と料理の夕べ ─十三夜」 くわしくはこちら

2018.11.3(土)13:30- AKOH KLOH(那覇)

「風に暮らす」トークイベント くわしくはお店のFacebookへ

イベント「時間の芸術/芸術の時間」

2018.9.9

2018.9.9(日)17:00- tomari(那覇)

アートについて語りあおう

島の歌に 詩の声に

耳をすましながら

鶴見幸代[音楽]

土屋誠一[美術批評]

白井明大[詩]

tomari 那覇市泊3-4-13

fee 800yen/student 500yen

新刊『一日の言葉、一生の言葉』のお知らせ

2018.5.5

5月中旬に新刊『一日の言葉、一生の言葉 旧暦でめぐる美しい日本語』(草思社)が刊行されます。

一日という小宇宙を彩る言葉。

月とともにめぐる一月(ひとつき)の言葉。

一年また一年と暮らしていくための言葉。

生きている命を肯定する一生の言葉。

明けぐれ、ほがらほがら、木の下月夜、ひぐれおしみ、桃始めて笑う、幸(さきわ)う、有涯……など、時にまつわる味わい深い言葉や表現の数々について、万葉集や平安期の短歌、江戸の俳諧、子規らの句をはじめ、現代の詩歌、音楽、小説、映画やマンガのセリフなどまで引用しつつ、「一日の言葉」「一月の言葉」「一年の言葉」「一生の言葉」の4章立てで書いています。

新刊刊行記念に、5/20(日)19時〜 東京・下北沢 本屋 B&Bにて、俳人の鴇田智哉さん、宮本佳世乃さん、福田若之さんと「オルガンの響きとともに、てくてくと言葉をあるく」というトークイベントをします。→お問い合わせはこちら

→続きを読む

*

今年の一月に神楽坂のフラスコにて、宮本佳世乃さんをお招きしてトークをしました。

そして、ちょうど新刊のタイミングと重なるようにして、こんど刊行される『オルガン』13号にて、宮本さんと白井で対談させていただいています。

なので、今回で3回目になります。しかも、鴇田さんと福田さんもご一緒に。

思うのですが、

ゆっくりと、でしか話せないことって、あると思うのです。

初めから飛ばして、どんどん進んでいくトークも、もちろんありだと思います。

ただ、どういうわけだか、宮本さんと話をするときは、ゆっくりがいいような気がしてしまうのです。あれも話したい、これも話したい、うん、それはもうもちろんそうなんだけど、でも、ちょっと待って。ひとつ。ひとつ。腰を据えて、話す必要がある。と、そんなふうに、なぜか感じています。

ぼくは、貞久秀紀さんという大好きな詩人との手紙のやりとりのなかで、俳句というものに興味を持っていきました。貞久さんに道案内をしていただいて、少し少し、俳句を読んできました。写生句というものがあるんだ。こんなふしぎな句があるんだ。芭蕉がそんなことを言っていたのか。子規の本を読んでみたら、おもしろいぞ。虚子はこんなふうに写生句のことを伝えていたのか。などなど。貞久さんと詩の話を交わす中で、しぜんと俳句に親しんでいきました。

そこから、ぽぅん、と飛んだのが、宮本さんの句との出会いでした。引き合わせてくださった編集者さんのおかげで、初めて会ったのが去年の春先だったかな。そのときは、同じく俳人で、しかも子規の研究をされている橋本直さんにも会うことができました。

それから一年と少しが経って、ぼくはこれまで、直接に現代俳句の書き手とあまり交流してこなかったのですが、それでも子規の時代の句を読んで、じゅうぶんに満たされていたのですが、『オルガン』という俳句の同人誌の方々(宮本さんが参加されています)の俳句を読んだら、ぜんぶすごいんです。

言葉って、ふしぎだな、とこのところ何年も、一人しみじみと島にこもって考えてきた自分にとって、ああ、こんなふうに俳句という五七五の宇宙をとらえて言葉にしている人がいるんだ! というのは新鮮な驚きでした。

白梅へ雲の林のかかりたる 宮本佳世乃

この句、だいすきです。なんて、みごとなまでに、なにもかもが溶けているのでしょう。

星が流れると誰かの目にかはる 鴇田智哉

この句も、初めて見たとき、ぶわーーーーーーっと目の前に流れ星がひろがりました。

春はすぐそこだけどパスワードが違う 福田若之

この句、じわっときました。春って、まちどおしい、春がきた、うれしい、ってそうばかりじゃないよな、もどかしさ、はがゆさ、なんともいえなさ、あるよな、と思いました。

(定型詩も自由詩も詩と呼ぶとして、)

詩って、言葉って、なんだろう という話を、てくてくと言葉をあるくように、こんなに素敵な方々と語り合いたいな、と思って今回のイベントになりました。

『オルガン』の方々の句もそうですし、この本で引用している詩や俳句や短歌や、そのほかの文学などなどもそうですが、引用をして、その作品についてなにかを書ける、というのはよろこびであるとともに、当の作品がなければ書けないことなのだとつくづく今回実感しています。

もともとの文学作品があってこそ、こうした本を書けるんだな、作品あっての本だな、とつくづく深々感じている次第です。

そんな個人的な思いもありつつ、同時代の書き手同士として、ひざつきあわせて話せたら、これにまさるよろこびってないな、と思っています。

長々と書いてしまいましたが、なにとぞなにとぞお運びください。

そして、新しい本、書店などでお見かけになりましたら、どうぞお手にとってやってくださいませ。

岩出山小学校の校歌を作詞しました

2018.4.28

宮城県大崎市にある岩出山小学校の校歌を作詞しました。作曲は大場陽子さん。

もともとあった五つの小学校が統廃合されて、あたらしいひとつの小学校に、ということが背景にありました。昨秋、その五つの小学校を訪れ、ちょうど夏のおわりのプールの授業を見学したり、いっしょに小学生たちと給食を食べたり、廊下に飾られていた小学三年生の詩を読んだり、一年に一度の舞いのための衣装(親御さんが縫ったもの)を見せてもらったり、思い出のひとつひとつにふれるごとに、こちらの胸にせまるものが募っていきました。

みなさんの幸せで元気で健やかな小学校生活をいっぱいいっぱい祈っています!

新連載「手しごと歳時記」はじまりました

2018.1.21

1/20発売の『天然生活』3月号で、新連載「手しごと歳時記」がはじまりました。

第一回は、針供養×布しごと。

二月八日(または十二月八日の地方も)にある針供養の行事についてふれつつ、布作家omotoの鈴木智子さんのことを書いています。

→続きを読む

*

拙詩集『生きようと生きるほうへ』の冒頭の詩「大事な何が」は、五年前の三月にあった智子さんのワークショップで、小学校に入学する直前のこどもたちが自分の雑巾を縫うようすを題材にとったものです。

針と糸とで刺し、縫い、繕い、布は人の暮らしに役立ってくれるものへと生まれていきます。

その営みをあたかも象徴するように、智子さんの布しごとは、端切れ一枚、糸の切れ端ひとつ、たやすく捨てずに、それらを生かす道を見つけていきます。

これから毎月お一人ずつ、折々の季節の表情にふれながら、作り手について書いていく予定です。

そもそもは、サルビアの活動としてセキさんと一緒に作り手を取材したり、川口市の美術館の方々や、デザイナーの大崎さん、写真家の金田さんと一緒に『川口の匠』という本をつくったり、とその延長上にあるのが今回のことだと思っています。

沖縄に移り住んで、なかなか作り手のことを書けずにいたのですが、この九年間ほど温めてきた、作り手について書きたいという企画に『天然生活』という発表の場をいただけたことがうれしくてなりません。

書店などでお見かけになりましたら、どうぞお手にとってご覧ください。

来週からはじまる「言祝ぎの春 旧暦のある暮らし」では、初日1/26(金)夜に、滋賀の大西さんが作る和ろうそくの火を灯しながら、鈴木智子さんと白井でトークを行う予定です。そちらもよろしければお運びください。

また、昨年末に上梓した拙著『福を招く旧暦生活のすすめ』も、折々の行事の楽しみ方など綴っています。よかったらそちらもご覧になってみてくださいね。

節分の日にお話会を

2018.1.15

「旧暦のある暮らし 春隣りにて」

evam eva yamanashi 形にて

2/3(土)14:00から

詳しくはこちらをご覧ください。→evam eva yamanashi

昨年末に上梓した新刊『福を招く旧暦生活のすすめ』をもとに、移ろう季節や自然と暮らすことについて、春先の空気を感じながら、ゆっくりお話したいと思います。

ぜひお運びください。

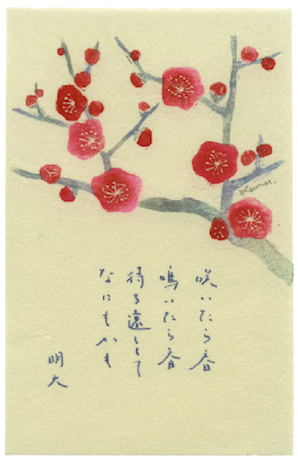

「言祝ぎの春 旧暦のある暮らし」開催

2018.1.12

あけましておめでとうございます

本年もなにとぞよろしくお願い申しあげます

おかげさまで今年も一月に、東京・神楽坂のフラスコにて展覧会を催す運びとなりました。今回は「言祝ぎの春」をテーマに催します。ぜひお運びください。

言祝ぎの春 旧暦のある暮らし

1/26(金)〜1/30(火)12時〜20時(月19時まで/火17時まで)

フラスコ(東京・神楽坂)にて

参加作家:角俊弥(漆木工)

沙羅(木版画)

白井明大(詩)

キャンドルトーク 灯/大與

第一夜「季節と暮らす」 1/26(金)19時〜

鈴木智子(omoto)×白井明大

第二夜「見る、思う」 1/27(土)18時半〜

宮本佳世乃(俳人)×白井明大 聞き手:藤井一乃

五穀のごはん会「未来へタネをまく」 1/28(日)17時半〜

料理:大城千春 話:角俊弥 ほか

くわしくはこちらをご覧ください。

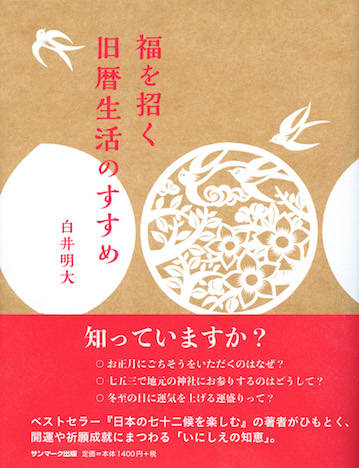

新刊のお知らせ

2017.12.4

白井の新刊『福を招く旧暦生活のすすめ』(サンマーク出版)が発売になりました。

今回の本は、これまでの数年間、季節のことや旧暦についてあれこれ考えたり、機会をいただいて書店さんやお店さん、カルチャーセンターさんなどで話したりしたことを、あらためて一冊にまとめたいと思い、執筆したものです。

いまの暮らしの中で、なにか素敵なこと、大事なことを感じ、見つけ、それを抱きかかえていけますように、と書きました。

この本の「はじめに」を以下に引用します。よかったら、どうぞ読んでください。

→「はじめに」を読む

*

はじめに

福を招き、幸せになりたいと願う。

その気持ちは、なにより大切なもの。

福や幸せが訪れますように──。

私たちは時に、お参りをしたり、年中行事をしたりするなかでさまざまな願い事をします。家族の健康や、商売繁盛、恋愛成就……。

その一つ一つが、とても大切なこと。

では、昔の人はどんなふうに福を招き、幸せを呼んできたのでしょうか。

古くからある知恵を、いまあらためて知ることは、あなたにとっての大切な願いをより大切にできることだと思います。

この本では、五節句などの年中行事から春夏秋冬のならわしまで、福招きや、祈願成就にまつわる昔ながらの知恵を紹介しています。たとえば……

新年の幸せを願って、お正月にごちそうをいただくのはなぜ?

七夕のならわしと縁結びには、どんな関係があるの?

七五三のお祝いをするとき、どうして地元の神社にお参りするの?

冬至の日に運気を上げる運盛りって、どんなこと?

などなど、これらはかつて、人が旧暦とともに暮らしていたころ、生活のなかで息づいてきた知恵です。

その一つ一つには、昔もいまも変わらない人々の願いが込められています。

年中行事などのしきたりの由来をひもといていくと、そこにはさまざまないわれがあることがわかります。

そのなかには、幸せを願う知恵に由来するしきたりもあります。

古い行事には、はるか数千年前のものもありますが、それほどの長い歳月、いまに至るまでつづいていることに驚かされます。

人が幸せになりたいと願う心は、それほど尊い、ということではないでしょうか。

この本から、一つでも二つでも、日々を豊かに、幸せに暮らすきっかけを見つけていただけたなら、これに勝るよろこびはありません。

どうかあなたの毎日に、旧暦の知恵を通して、福や幸せが舞い込みますように。